Carioca de 48 anos, Adriana Falcão conseguiu a façanha de viver da escrita no Brasil

Sabe as maluquices da dona Nenê, interpretada por Marieta Severo em A Grande Família? Muitas delas vêm de Adriana Falcão, uma das roteiristas da série. Carioca de 48 anos, ela conseguiu a façanha de viver da escrita no Brasil. Publica livros, artigos em jornais e coloca os sabores de sua vida nos personagens que cria. Tudo porque aprendeu a olhar com humor para os dramas que vivenciou, como o suicídio do pai e, depois, a morte da mãe. Sinta o frio na barriga de seus altos e baixos na entrevista a seguir

Há alguns anos a escritora Adriana Falcão, 48, visitou uma taróloga e ouviu: “De acidente aéreo, você não morre”. Na época, duas de suas filhas foram para Londres fazer intercâmbio. Adriana não titubeou: “Vou junto!”. “Pensei que, se fosse com elas, o avião não cairia.” Ela levou o plano adiante. Só que, como a vida às vezes parece seriado, Adriana acabou no avião errado, sozinha. “Deu uma confusão no aeroporto e eu fui até Londres chorando, achando que o avião delas iria cair.”

A história poderia ser tema do seriado A Grande Família, que Adriana ajuda a escrever há oito anos, desde a estreia. “Sou a Nenê”, diz a loira de olhos azuis, referindo- -se à personagem da mãe meio histérica interpretada por Marieta Severo.

O episódio, no caso, o real, diz muito sobre a escritora, autora de 11 livros, entre eles A Máquina (da editora Objetiva, que virou sucesso no teatro e no cinema nas mãos de seu marido, o diretor João Falcão, e revelou atores como Wagner Moura e Lázaro Ramos), Mania de Explicação, que, na primeira edição, vendeu 60 mil exemplares de 2001 até hoje, e o infantil Sete Coisas para Contar e se Divertir!, lançado em novembro de 2008 – os dois últimos pela editora Salamandra. Há quatro meses, ela é também colunista de O Estado de S. Paulo. A história mostra que Adriana sabe rir de si mesma, é exagerada, supermãe e ansiosa, muito ansiosa, como ela fez questão de lembrar várias vezes durante a entrevista.

Um pouco maluca

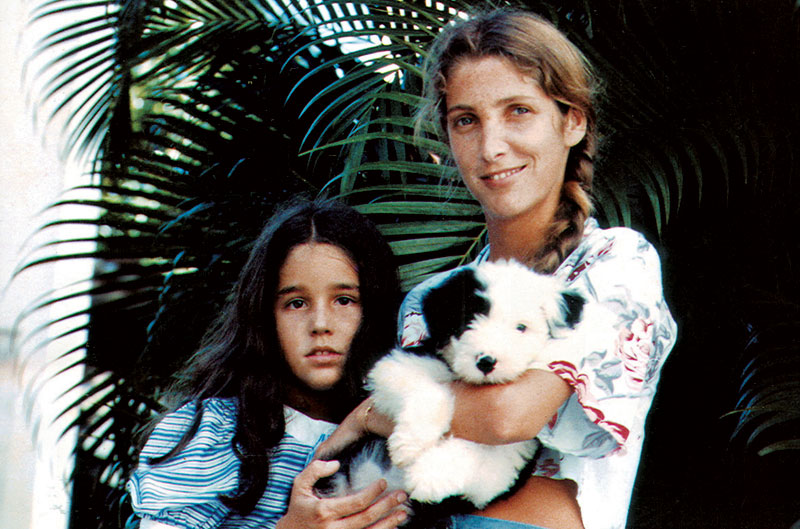

Adriana garante que a ansiedade é herança de família. E conta, com tranquilidade, que seu pai, depressivo, se matou quando ela tinha 18 anos. Sua mãe, ansiosa, morreu de overdose de calmantes (ou engasgada de tão grogue que estaria por causa dos remédios) quando a escritora tinha 31. “Sabemos que isso tem componente genético.”Apesar de ter tido uma infância complicada – “eu estava sempre preocupada com meus pais, cuidando deles”– essa carioca criada em Recife não é de reclamar.“Tive pais maravilhosos, que me deram coisas incríveis, tenho um casamento feliz há 20 anos e vivo de escrever. Mas tinha que ser um pouco maluca”, diz a mulher de João e mãe de Isabel, 16, Clarice, 19, e Tatiana, 29.

A história de Adriana daria um filme (não dá para fugir do clichê). Além de ter lidado com a morte trágica dos pais, ela casou aos 17 anos com seu professor de matemática, engravidou aos 18 e cursou arquitetura porque “tentou passar em primeiro lugar no vestibular”. Virou publicitária e estava feliz em Recife. Até que o atual marido, há dez anos, decidiu mudar para São Paulo, e depois para o Rio, cidade que Adriana adotou apesar de detestar calor.

Ela conversou com a Tpm em seu escritório. Fechou as portas e ligou o ar-condicionado, apesar da vista para o Leblon. Acendeu incenso, fumou, tomou café, Coca-Cola e comeu chocolate. “Hoje corri na esteira. Tenho direito”, decretou, pouco afeita às regras de um mundo politicamente correto sem prazer e sem gosto.

Tpm. Você consegue viver de literatura? Adriana. De livro, não. Mas vivo de escrever para TV, para jornal, o que já é uma vitória, uma coisa que não me passava pela cabeça. Sempre gostei de escrever, mas escritor para mim era um Machado de Assis, um escritor russo. E, além de tudo, quando eu era adolescente morava no Nordeste, em Recife. Não existia essa profissão de escritor. Aí fui fazer arquitetura e detestei. A vida que me levou a ser escritora.

E por que arquitetura, se você não gostava? Pela razão mais ridícula do mundo. Quando tinha 17 anos, casei com meu professor de matemática. E ele achava que eu tinha chance de passar em primeiro lugar no vestibular e na época arquitetura estava na moda. Ele me convenceu e eu pensei: “Nossa, que legal, se eu passar em primeiro vai ser bacana”. Não passei em primeiro lugar e a arquitetura não serviu para nada. Só para eu conhecer o João [Falcão, diretor de teatro e TV e marido de Adriana há 20 anos] na fila da matrícula.

Vocês ficaram amigos de cara? Ficamos. Mas eu fui lá, me casei com o professor, acabei a faculdade e só fui ter uma história com o João muito tempo depois. Ele, inclusive, nem se formou. Logo começou a trabalhar com teatro. Eu não. Até pensei em largar o curso, mas meu primeiro marido me protegia, me convenceu a não largar. Logo depois que a gente se casou, o meu pai se matou. Então, ele virou uma pessoa que cuidava de mim.

Você já escrevia? Escrevia umas coisas horríveis, adorava escrever porque adorava ler. Mas era perdida. Com 25 anos não tinha profissão e estava sendo sustentada pelo meu marido, com o casamento já dançando... Aí alguém disse que eu devia fazer publicidade, por ser muito criativa. E me arrumaram um estágio em uma agência. Acabei virando redatora, o que foi incrível, porque arrumei uma profissão e vi que podia ganhar dinheiro escrevendo. Era como ser paga para andar na roda-gigante.

E como, de publicitária, virou escritora? Eu já estava casada com o João. Ele veio para o Rio dirigir A Comédia da Vida Privada e eu decidi não procurar emprego com meu book e sim começar de novo. Era boa publicitária, mas em Recife. Se eu estivesse voltando de Londres, seria outra coisa, né? Na época fiquei muito louca, sem saber o que fazer. Minha mãe era a pessoa mais ansiosa do mundo e eu sou assim. As meninas já estavam crescidinhas, iam para a escola e eu ficava perdida. O João me incentivou a escrever algumas coisas e a mostrar para o Guel [Arraes, diretor de núcelo da Rede Globo]. Fiz isso e ele me chamou para escrever para A Comédia da Vida Privada. Depois veio Brasil Legal, A Grande Família. E no meio disso tudo escrevi A Máquina.

Que fez muito sucesso como peça, né? Sim. Um dia o Tuca Andrada disse: “Escreve uma peça sobre o Nordeste”. Sofri horrores. Quando mostrei para o João, ele disse: “Adoro, mas não é teatro, é literatura. Escreve que depois eu transformo em peça”. Não é que depois as pessoas gostaram e virou o livro? Aí vi que esse negócio de escrever livro dava certo.

Você não imaginava que seria escritora. Imaginava que ficaria casada por tanto tempo? Não, nunca pensei. Mas casei com 17 anos. E, pensando agora freudianamente, eu protegi tanto os meus pais, que uma hora quis ser protegida. Talvez eu também quisesse sair de casa, mas o fato é que me apaixonei pelo meu professor de matemática e ele também se apaixonou por mim.

E o João ainda era seu amigo... Era, e casado com uma atriz, minha melhor amiga. Quando se separou, meu casamento já estava balançado. Mas a sensação foi difícil, porque meu ex representava estabilidade. Não sabia como seria eu sozinha com uma filha. E o João era um menino, um artista sem eira nem beira, que andava por aí com um violão. Mas também me apaixonei por essa coisa artística dele. Só nunca pensei que aquilo viraria casamento, e muito menos família. O João é muito aéreo. Eu sou muito terra, a vida me levou para isso.

Você disse que cuidava dos seus pais. De que maneira? Era uma família meio doida. Minha mãe com ansiedade. Meu pai com depressão. Sempre tinha medo de o meu pai se deprimir ou de acontecer alguma coisa que levasse a minha mãe a ter uma crise. Ela era ótima para coisas artísticas, uma mulher que dava Camus para a gente ler superjovem. Só não era prática. Tinha uma ansiedade gravíssima. E teve essa morte por overdose. Tomava mil calmantes para dormir e um dia errou na dose.

Você se sentiu culpada pela morte dos seus pais? Muito. Eu e minhas irmãs pensávamos: “Como a gente não percebeu que o papai estava tão mal?”. Porque deprimido é assim, fica quieto, muito quieto. Aí um dia, quando você vai ver, acontece. E com a minha mãe a gente também se culpou.

Depois que sua mãe também morreu, como você ficou? Foi duro, me senti a própria orfãzinha dos contos de fadas. Sentia que, além da minha própria família, de fato, só tinha minhas irmãs. Foi difícil nos primeiros anos. Desenvolvi a doença celíaca [intolerância permanente a glúten] três meses depois, obviamente, por causa disso. Hoje a gente fala da mamãe com graça. Seu nome era Maria Augusta e sempre que alguém exagera alguma coisa, brincamos: “Ô, dona Maria Augusta, chega, né?”[risos].

A relação com suas irmãs mudou depois da morte dos pais de vocês? A gente se uniu mais, nos sentimos sobreviventes. Desde então, nos falamos quase que diariamente. Há alguns meses, elas vieram passar uma semana aqui. Todos pediam para contarmos histórias sobre mamãe, que são hilárias. E nós estamos cada vez mais parecidas com ela, dizemos absurdos o dia inteiro, tipo: “Ah, eu estou com câncer”, “Ah, mas meu mal de Alzheimer é muito pior do que o seu” [risos].

E como era a relação entre vocês, irmãs, na infância? Sempre foi a melhor possível. Brincávamos, brigávamos, e elas me protegiam muito porque eu era a caçula. A minha mãe sempre teve uma predileção explícita por mim e minhas irmãs nunca me culparam por isso.

Ela te protegia? A mamãe me mimava, fazia tudo que eu queria, me queria sempre perto. Lembro de uma vez que briguei com a Patrícia, minha irmã, por causa de um resto de Coca-Cola e a mamãe mandou comprar uma tamanho-família só pra mim – ela fazia coisas desse tipo. O meu pai tentava equilibrar. Ele era calado, inteligente, sábio, o meu herói. Até meus 11 anos, quando fomos morar em Recife, a depressão do meu pai não havia se desenvolvido e a mamãe estava numa fase boa. A partir de 1971, quando saímos do Rio, o papai ficou depressivo, a mamãe não aguentava a onda e começou a ter crises nervosas frequentes, e tudo complicou. Portanto, eu e minhas irmãs tínhamos que ser muito maduras pra ajudar meus pais.

Você disse que a sua ansiedade é genética. Tem medo de entrar em depressão? Não sou deprimida. Sou ansiosa mesmo. Aí tento lidar com essa minha ansiedade.

Escrever ajuda? Ajuda, assim como ioga, Frontal [um remédio ansiolítico tarja preta], antidepressivo, correr na esteira, fazer análise. Sou muito controladora. Quero controlar o mundo. Quando a Lady Di morreu, pensei: “Meu Deus, como eu não disse para aquela menina não entrar naquele carro?”. Hoje melhorei um pouco.

E como uma pessoa tão ansiosa lida com o fato de ser mãe de três filhas jovens? Fico maluca [risos]. Morro de medo de acidente, de violência. Mas elas já sabem que sou assim. Aceitam ter um motorista, sabem que têm que telefonar. E acham graça até. Sou tão maluca que uma vez, quando ainda morria de medo de avião, fui a uma taróloga que me disse que eu nunca iria morrer de acidente aéreo. As meninas iam para Londres fazer um intercâmbio, então pensei: “Vou levá-las, assim o avião não cai” [risos]. E fiz isso. Mas meu plano deu errado e acabei sozinha em outro avião, chorando. Foi bom porque desencanei e vi que não tenho o poder de controlar um avião. Minha mãe era assim também. Cismou que o Skylab [satélite americano que caiu na Austrália em 1979] ia cair na minha cabeça e se mudou para a minha casa por semanas! E falava: “Se você morrer, morro junto!”.

Esse episódio parece alguma história da Nenê, a personagem de A Grande Família. Você coloca muito de você nela? Eu sou a Nenê! Essa mania de controle com as minhas filhas, ela faz isso. Tipo querer ficar com o neto e se empregar em uma creche. Algumas histórias viram episódio. Como uma vez em que eu passei o dia achando que iam fazer uma festa surpresa de 40 anos para mim. Tudo o que acontecia eu pensava: “Ah, a festa é daqui a pouco”. E não teve festa! Contei isso para o pessoal da equipe e eles adoraram. Virou um episódio em que a Nenê acha que vão fazer uma festa para ela no Dia das Mães, mas na verdade estão se preparando para ir ao Maracanã!

Você disse em uma entrevista que ficou mal quando o casamento do Chico Buarque com a Marieta Severo acabou. Te angustia pensar que um dia o seu pode acabar? Não mais. Na época, eu com 30 e poucos anos ainda não tinha uma coisa que a maturidade dá, que é pensar: “Ah, se tiver que mudar, muda”. Nem conhecia eles, mas era apegada ao casamento. Sou muito apegada às coisas.

Mas você acha que vai ficar para sempre com o João? Olha, uma época eu tinha muita agonia de morte. Hoje não tenho mais porque as minhas filhas já estão grandes, então, se eu morrer, morri. E sei que eu e o João temos uma relação especial, que já passou por todos aqueles clichês, a paixão, a ternura, o companheirismo. Acho que a gente pode ficar junto para sempre, sim. Mas se não ficar... Tô aprendendo a deixar as coisas rolarem.

A ter menos controle? Exatamente. Outro dia minha filha estava meio deprimida, a gente estava com ela numa festa aqui do Rio, o Bailinho. Eu e o João viemos embora e deixamos ela sozinha. Em casa o João falou: “E agora? Ela ficou lá meio mal”. E a coisa se inverteu, porque eu disse para ele: “Vou rezar, tomar meu Frontal e tudo bem”. Antes eu não faria isso, ficaria sem dormir esperando na janela. Acho que aprender a deixar rolar é a única coisa boa da idade.

A única coisa boa? Sim. Sempre ouvi isso e é verdade. Sou uma pessoa muito mais calma e tranquila hoje.

Isso compensa as outras perdas? Por enquanto compensa. Inclusive porque mantenho meu corpo em forma. Não pretendo não envelhecer e virar uma mulher de plástico, mas pode até ser que eu enlouqueça e isso aconteça. Não pretendo. Acho legal estar bem para a minha idade. Por isso, vou para a academia todo dia, não saio sem protetor solar, essas coisas.

O que suas filhas fazem? Tatiana, a mais velha, do meu primeiro casamento, tem um livro publicado, O Homem de Sonhos, que é lindo. E já assinou alguns roteiros comigo e com o João [entre eles, A Máquina, A Dona da História e Fica Comigo Essa Noite]. Sem corujice, escreve bem melhor que eu. Mas, como não se vive de livro no Brasil, para sobreviver ela faz assistência de direção para longas e comerciais. Clarice tem 19, e Isabel, 16. As duas são do casamento com o João. Isabel não sabe para o que vai fazer vestibular. Escreve bem ensaios, acho que seria boa em letras ou jornalismo. Clarice fez um papel em A Favorita [a Mariana, filha de Catarina], mas não sabe direito o que quer fazer. É muito ligada em música, nunca tinha pensado em ser atriz. Estuda cinema, já escreveu algumas coisas comigo, leva o maior jeito.

Elas moram com você? As duas mais novas moram, e a Tatiana morou até casar.

Você disse que estava com o João e uma das filhas numa balada. Saem juntas sempre? Não. Exatamente no Bailinho, que é organizado pelo [ator] Rodrigo Penna, vamos juntos porque adoramos. Com a Tatiana, até saio porque ela já é adulta. A Clarice agora fez 19, então só às vezes, depois de uma estreia... Mas os lugares que ela frequenta são bem mais jovens do que os que eu frequento em geral. No Bailinho é engraçado porque ela paquera ou vai ficar com não sei quem, e é meio estranho aquela situação de a gente estar ali partilhando a mesma farra, perguntando uma para a outra quantas caipiroscas já bebeu [risos].

Como é essa relação de mãe superliberal? Muito próxima. Na verdade, eu não namorei muito. Tive dois maridos e sou praticamente uma santa. Mas minhas filhas sabem que já bebi, já fumei, já fiz tudo. É difícil você fingir que não fez. O que mais as oriento, então, é pelas experiências que tive. “Olha, isso não é legal. Cocaína nem pensar.” Ecstasy, bala, eu nem experimentei, mas falo: “Não entra nessa”. Mas sei que vão ter seu dia de porre. A Clarice está na novela, às vezes vai para a boate, eu falo: “Não se expõe”. Converso dentro da realidade e não do ideal da minha avó, que teria um enfarte se soubesse que a neta experimentou um baseado. Elas me contam tudo, é legal, engraçado. E eu também conto para elas. O João é que às vezes fica enciumado...

Você tem medo de que suas filhas também desenvolvam sintomas de ansiedade? Sim, as meninas, por mais que sejam alto-astrais, às vezes ficam melancólicas. Isso me angustia. Fico culpada, achando que é a minha carga genética. Outro dia uma delas estava meio deprê e eu disse: “Ah, você devia ser filha de outra pessoa”. E ela disse: “Ah, não, aí eu não teria outras coisas”. E enumerou várias coisas legais.

Você fala com naturalidade do Frontal... [Risos] É que mudei agora, antes era Rivotril [tem a mesma função do Frontal], então estou animada.

Você toma com regularidade? Todo dia, porque senão a vida será um longo dia até eu morrer. Falo disso com humor, mas me preocupo, até porque meus pais morreram com remédio para dormir. Mas o que tomo, na quantidade que tomo, é compatível com meu grau de ansiedade e histórico familiar. E olha que eu faço running. Mas minha ansiedade não tem limite. Por isso, se eu não tomar um Frontal, ninguém me aguenta. Não durmo, não paro de falar, me meto na vida do João, das meninas.

Como é sua relação com os antidepressivos? Já questionou se ficou dependente? Penso nisso o tempo todo. Por um lado, penso que a minha vida não foi fácil e, por outro, que sou uma vitoriosa. Mas tudo tem um preço, eu tinha que ser um pouquinho maluca. Puxa vida, não faço mal a ninguém, não sou alcoólatra, sou excelente mãe, uma mulher superbacana para o João, faço meu trabalho com dignidade. A coisa que não faço direitinho é que eu tenho certa dependência dos remédios. Mas, comparando com minha mãe, nem se fala, e mesmo com outras pessoas...

Pergunto isso porque existe preconceito com quem toma antidepressivos. Você sente isso? Sinto. Mas muita gente que tem esse preconceito talvez não conheça alguém que se matou por causa de depressão. Se na época em que meu pai se matou existissem os antidepressivos que existem hoje, talvez não tivesse se matado. A coisa tem vários lados. Tem quem toma porque se automedica e quem precisa. Eu preciso. Sou orientada pelo médico. É claro que gostaria de não precisar, talvez um dia não precise...

Você passou por muita coisa difícil. Como faz para não se colocar no papel de vítima? Às vezes me coloco. Falo para as minhas filhas: “Se atrasarem vão me encontrar no caixão com as mãos cruzadas” [risos]. Mas sou uma pessoa de sorte. Meus pais eram assim, mas me deram coisas incríveis...

Sente medo de envelhecer? Medo não. Acho chato. Mas já estou envelhecendo. Tem um outro lado que me atrai, que é ver as minhas filhas crescendo, ter neto.

Você vai ser uma avó tão ansiosa como é mãe? Espero que não. Senão, coitado do meu neto [risos]. Fico ansiosa com essa coisa de ter neto. Mas me controlo para não encher o saco da minha filha mais velha.

A Clarice trabalhou em A Favorita. Essa exposição te preocupa? Muito. Nunca tive medo que se deslumbrasse, porque é de uma geração que não liga para televisão. Ela preferia ser uma cantora de rock inglesa. Mas tem um lado de crítica e julgamento que me preocupa. Comigo, tudo bem. Mas com a minha filha não. Hoje você dá um Google e aparece um monte de coisa. Isso me assusta...

Quando você lê críticas contra você, fica mal? Se é pessoal, fico. Mas aconteceu só uma vez. Fiquei um dia péssima, até que pensei: “Ah, essa pessoa nem me conhece”.

E se fosse com sua filha? Ah, aí seria capaz de bater na pessoa [risos]!

Maquiagem Andrea Braga